心不全

急性心不全は、急性心筋梗塞と同様に早期受診、早期治療が重要です。

狭心症、心筋梗塞といった冠動脈疾患、高血圧や慢性腎臓病、心房細動などの不整脈、拡張型心筋症や肥大型心筋症などの心筋症、僧帽弁閉鎖不全症や大動脈弁狭窄症などの弁膜症などなど様々な疾患が原因となって心不全は発症します。

当院では24時間365日、循環器疾患救急対応を行っております。

急性心不全

狭心症、心筋梗塞といった冠動脈疾患、高血圧や慢性腎臓病、心房細動などの不整脈、拡張型心筋症や肥大型心筋症などの心筋症、僧帽弁閉鎖不全症や大動脈弁狭窄症などの弁膜症などなど様々な疾患が原因となって心不全は発症します。

急性心不全は、急性心筋梗塞と同様に早期受診、早期治療が長期予後改善の観点から重要ですので、速やかな受診が大切です。

当院では24時間365日、循環器疾患救急対応を行っております。

症状

息切れ、呼吸困難、動悸、足のむくみ(浮腫)、ここ最近の体重増加などの症状が出現します。

風邪をきっかけに心不全を発症することもありますので、息切れが続くときは心不全を疑う必要があります。

検査

採血検査でBNPやNT-pro-BNP高値となります。

胸部レントゲン写真で心拡大、肺うっ血、胸水などが出現します。心エコー検査で心不全を示唆する所見を確認します。

これらの検査結果、問診や診察の結果、追加検査の結果から総合的に判断して心不全の診断となります。

治療

大部分が緊急入院の適応となります。

入院後は安静、酸素吸入、点滴加療が必要となり、病態に応じて集中治療室での治療をおこないます。

内服薬は利尿薬、心保護薬、強心薬などが中心となります。

急性心不全が安定したら、一般病棟で慢性心不全の治療へ移行します。

慢性心不全

労作時息切れなどの症状はあるものの、比較的安定期にある心不全です。

服薬、栄養、運動療法、体重管理など入院中から退院後にかけて、一貫して注意しなければならないポイントを個々の患者さんの病態に応じて、総合的にアドバイスさせていただきます。

症状

急性心不全と同様に、労作時の息切れ、動悸、足のむくみ(浮腫)などの症状が出現しますが、急性心不全と異なって症状の進行は無いかあっても緩やかです。

しかしながら、慢性心不全から急性心不全へ移行することは多いので、日頃から、服薬、栄養、体重管理、適切な運動療法など、急性心不全を予防するために心がけなければならないことが多いです。

検査

定期的な問診と診察、採血検査、心電図、胸部レントゲン写真、心エコー検査が必要です。

治療

服薬に関しては薬剤師、塩分制限などの栄養管理に関しては栄養士、運動療法に関しては心臓リハビリグループなど多領域の専門家と相談しながら治療を継続します。

体重管理は非常に重要で、体重記録を外来受診時に提出していただき、慢性心不全が安定しているか否かを判断します。

心臓弁膜症

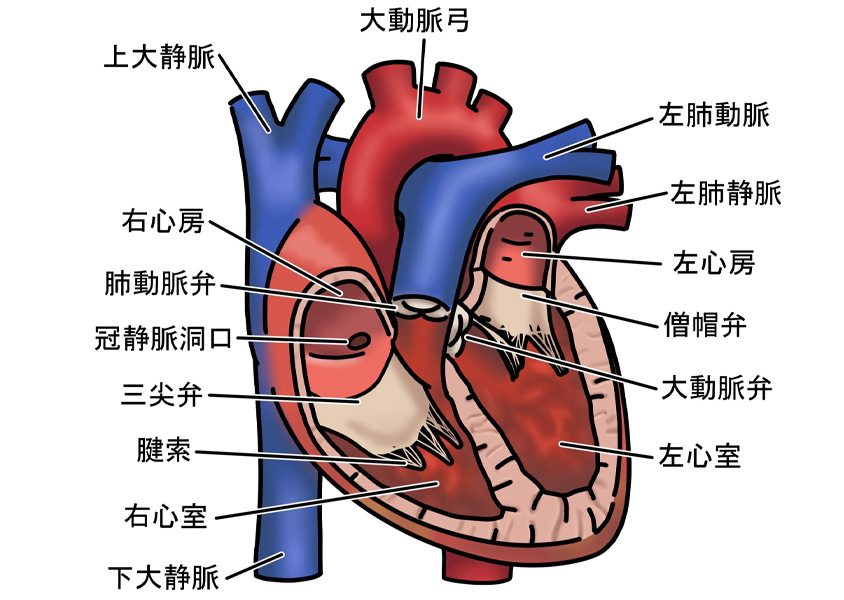

心臓弁膜症は、心臓の弁膜(心臓内の血液の流れを制御する膜)が正常に機能しなくなる状態です。

これは、心臓の血液が正しく循環することを妨げる可能性があります。

心臓は体に酸素と栄養を供給するために、効率的に血液をポンプする必要がありますが、心臓弁膜症が進行すると、心臓の働きに影響を与える可能性があります。

症状

心臓弁膜症の症状は、病気の進行度によって異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。

- 呼吸困難や息切れ

- 胸部不快感や痛み

- 動悸や心拍数の異常

- 意識が低下することがある一過性のめまいや失神

- 体のむくみ(特に足や足首)

- 原因

検査

心臓弁膜症は、医師が患者の症状や検査結果を評価して診断します。心電図、エコー検査、X線、MRIなどの検査が一般的に行われます。

治療法は症状や進行度によって異なりますが、薬物療法や手術的治療が行われる場合があります。

予防と生活の質の向上

心臓弁膜症の進行を遅らせるために、適切な医療管理や健康的な生活習慣が重要です。定期的な医師の診察や処方された薬の遵守、健康的な食事、適度な運動、禁煙、ストレスの管理などが推奨されます。

心臓弁膜症に関する個々の状況や治療法については、必ず医師と相談してください。早期の発見と適切な治療は、健康と生活の質を向上させるのに役立ちます。

僧帽弁閉鎖不全症

この症状は、僧帽弁が弁膜の異常や心筋症、感染症などによって引き起こされることがあります。

症状には、息切れ、疲労感、めまい、心臓の鼓動の異常などが含まれます。

症状

病気が進行すると、息切れ、動悸、呼吸困難、全身倦怠感などの自覚症状が出現します。

このような症状が出現したら速やかに手術を検討しなければなりません。

検査

定期的な問診と診察、採血検査(BNPなど)、心電図(心房細動の有無など)、胸部レントゲン写真、心エコー検査が必要です。

また、心臓外科術前精査が必要となった場合は、入院して心臓カテーテル検査や経食道心エコー検査が必要となります。

治療

心臓外科手術(僧帽弁形成術、僧帽弁置換術)またはカテーテル治療があります。

個々の患者さんに応じた最適な治療方法を検討しています。

ご年齢や併存疾患の問題から外科手術を受けることが難しい患者様へのカテーテル治療も積極的に行っています。

僧帽弁狭窄症

大動脈弁狭窄症

大動脈弁狭窄症は、大動脈弁が狭窄して血液の流れを妨げる状態です。大動脈弁は心臓の左室と大動脈をつなぐ弁であり、血液が心臓から体中に送られる際に重要な役割を果たします。

大動脈弁狭窄症では、弁の開閉が制限され、心臓が血液をポンプする際に負担がかかります。症状には、息切れ、胸部不快感、めまい、意識の低下などが含まれます。

症状

長らく無症状で経過することが多いですが、病気が進行すると、胸部圧迫感や胸痛、一過性の意識消失や眼前暗黒感、さらに進行すると息切れ、呼吸困難などが出現します。

検査

定期的な問診と診察、採血検査(BNPなど)、心電図、胸部レントゲン写真、心エコー検査が必要です。

また、心臓外科術前精査が必要となった場合は、入院して心臓カテーテル検査や経食道心エコー検査が必要となります。

治療

外科手術(大動脈弁置換術)またはカテーテル治療(経カテーテル的大動脈弁植え込み術)を行います。

個々の患者さんにとってどちらの治療が適切か、チームで十分に検討し、決定します。

大動脈弁閉鎖不全症

大動脈弁閉鎖不全症は、大動脈弁が正しく閉じないために血液が逆流する状態です。

この症状は、大動脈弁が弁膜の異常や心筋症、急性心筋梗塞などによって引き起こされることがあります。

症状には、息切れ、疲労感、心臓の鼓動の異常などが含まれます。

三尖弁閉鎖不全症

三尖弁閉鎖不全症は、三尖弁が正しく閉じないために血液が逆流する状態です。

三尖弁は右心房と右心室をつなぐ弁であり、心臓が体に血液を送る際に重要な役割を果たします。

この症状は、感染症や心筋症などが原因で引き起こされることがあります。

症状には、息切れ、疲労感、脚の浮腫、心臓の鼓動の異常などが含まれます。